|

|

|

|

|

すきなもの 煙草 珈琲 ウイスキー

きらいなもの パクチー

まじめに設計をやっていた時間よりも、息抜きと称した時間

のほうが長かったようなきがします。おひさまと、お酒と、

大きな一本の木があれもうしあわせ。

怒涛の一ヶ月間、私を支えてくれたたくさんのひとたちに、

感謝します。終始、早朝のおでんとあつかんにつきあってく

れてありがとう。 |

|

|

|

|

東京の目に見えない地下に あなたが失われた忘れ物をとりに行くとき、

そこでは何が聞こえますか。何が見えますか?

「大切なことは、いつもあとになって思い出す。」

帰る家なんて、どこにもない。

私たちに、帰る家なんてどこにもない。

いや、帰るところは家ではない。

そんなに慌てて、みんなどこに帰るというのだろう。

何かを先延ばしにするために、寄り道ばかりしている。

このあてのない家路への漠然とした恐怖に、

今日も砂時計をひっくり返す。(臨界点の突破!)

偶然の大地をあてもなく彷徨って、まるで壊れたレコードみたいに同じところをぐるぐるぐるぐる徘徊する。

泳ぐのをやめたら息ができなくなって屍んでしまう魚みたいに、私たちの「賭けごと」は中途半端に破滅的だ。

始末に終えないのは、私たちまでそれを楽しんでしまっているところだ。

我々の気がつかぬ内に、大切なことが失われてしまっているということがある。大切なことというのは、失われてみて、始めてそれが大切であったと気づくようなことである。大切なことは失われやすいから大切なことである。大切なことが失われた時、一層大切なことは、大切なことが失われたこと自体に気づくことである。

しかし、そう気づくということは不思議なことである。

大切なことが失われれば、すべてが失われ、失われたという意識ですらも失われると考えることもできるのであるが、しかし、大切なことは、それが失われていることを何らかの仕方で気づかしめるのである。大切なこと自身は、その意味では不生不滅である。

しかし、大切なこと自身は、それが失われた時ですら、密かにしかそのことを告げない。

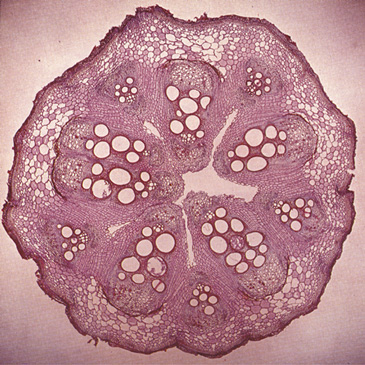

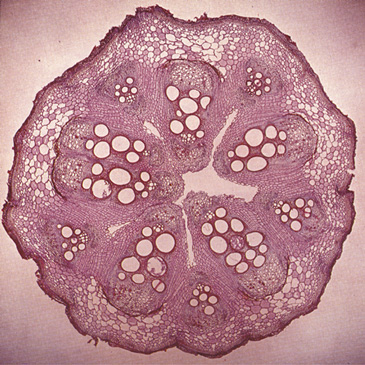

現在、私たちが東京の表層下を目にすることはあまりない。しかし地下鉄も首都高も、無意識的な感覚の麻痺によって地下とは気づかない場合もある。東京の目に見える上物の下に静かに根を張り、大地を這う東京の暗渠は、実は長大な距離にのぼる。それはコネクタビリティとセパラビリティを繰り返しながら、東京の地表下を埋め尽くしている。まるで木々の枝のように、毛細血管のように。

そして上物で生活している我々には、「目に見えないこと」というのは往々にして切り捨ててしまうものだ。

ここに「畏敬の念」を改めて都市の中で感じ、祈ることによって本来の人間の姿、本来の自分の姿を見直し、ゆっくり時間をかけて都市の表層下の声を、自分の目に見えない声を聞き、信じる力を持つことが必要とされているのではないだろうか。これが都市においても、自己存在証明においてもそれぞれの「ゲニウス・ロキ」を見出すことに他ならない。

我々は上水と下水という二元論から脱出し、インフラストラクチュアにおける都市の非ブルバギ体系へのパラダイムシフトを行う時期に差し掛かっている。「中水道」というインフラのあり方は新しい水道のあり方であり、現在エッジとして残っている部分の川、けものみち、木造長屋という空間構成の壊し方をコントロールすることによって、街区の骨格を継承しながら記憶を継承し、新しい世代へ譲り渡すときに、「中水道」のシステムを挿入する、というものである。ここには水の循環にリンクした都市における「オートポエーシス」が概念として形成されており、撹乱を繰り返しながらコモンズの形成にあたり、コモンズから建築へ、路地へと介入していく都市発展形式を持つ。そこには「生成、循環、消滅」のシステムがふさわしい。

たゆたう水の中で人は何を求め、何を自分で捜し求めようとするのか。人間の生き方への根源的な提案であると同時に、この現在谷底のエッジである部分に新たなる「ゲニウス・ロキ」を挿入することにより、このエッジ部分が新たなる東京の「心的骨格」になりうることを提案したい。

東京の地下に浸透していくとき、その暗闇に一歩足を踏み入れると、そこは無音と無感覚の透明な壁があることに気づく。まるで真っ暗闇の中では自分の足も手も自分の意識とは切り離されてしまったかのような、浮遊感に襲われる。

ここであなたは何を望み、何を信じ、何を求めますか。 |

|

|